はじめに:CAEソフトは“設計力”を変える武器になる

製品開発において、「性能は問題ないか?」「強度は足りているか?」を確認する工程は避けて通れません。これまで試作品による物理的な検証が一般的でしたが、コスト・時間・手間の面で大きな課題がありました。

その解決策が、CAE(Computer-Aided Engineering)ソフトの導入です。バーチャル上で物理挙動を再現できるこのツールは、コスト削減・品質向上・スピードアップを同時に叶える技術として注目されています。

この記事では、CAEの基本から、主なソフトの種類、導入ステップ、メリット、他社との比較ポイントまでをやさしく解説します。

CAEとは?意味と役割

『CAE解析ソフト』とは、製品の設計段階においてバーチャル上で性能や強度などをシミュレーションすることができるソフトウェアのことです。ソフトを使用しない場合、性能評価は試作品によって実施されます。例えば、配管の耐震性能を評価するとき、実際に配管を制作し、地震環境を構築して評価が行われるのです。

一方、CAE解析ソフトを利用すれば、3Dモデリングによって仮想の製品をコンピュータの中で作り上げて評価したい環境を構築したあとに性能を試すことができます。地震が発生している環境を構築したり、高温の場所を作り上げたりすることも可能です。すべてバーチャル上で済ませることができるため、設計変更による手間を大幅に減らすことができます。

CAE解析ソフトの導入形態はそれぞれのツールで異なりますが、インストール型やクラウドなどが挙げられます。インストール型はパソコンなどに直接インストールして使用するのが一般的です。一方、クラウドはブラウザなどで動作し、アクセスの利便性が高くなります。また、CAE解析ソフトの中にはカスタマイズ性が優れたものも少なくないため、特殊な製品を開発している企業でも導入しやすいです。

CAE解析ソフトの仕組みと構成

CAE解析ソフトは大まかにわけて3つの構成要素に分類することができます。それぞれの構成要素が何を行っているのか解説しますので、ぜひ参考にしてください。

プリプロセッサ

プリプロセッサは前処理ともいわれるプログラムです。まず、CAE解析を行う前に、形状データを作成する必要があります。形状データはCADソフトを使用し作成することが多いです。その後にプリプロセッサがデータを読み込みます。

プリプロセッサは、解析前に下記の項目を入力するソフトです。

- メッシュ作成

- 材料定義

- 境界条件設定

設定した内容はソルバーに引き渡されます。

ソルバー

ソルバーは主に計算を実施するプログラムです。プリプロセッサで作成したメッシュ及び設定した条件をもとに、データをマトリックスに数値化して連立方程式をとき、応力や変形を求めます。

ポストプロセッサ

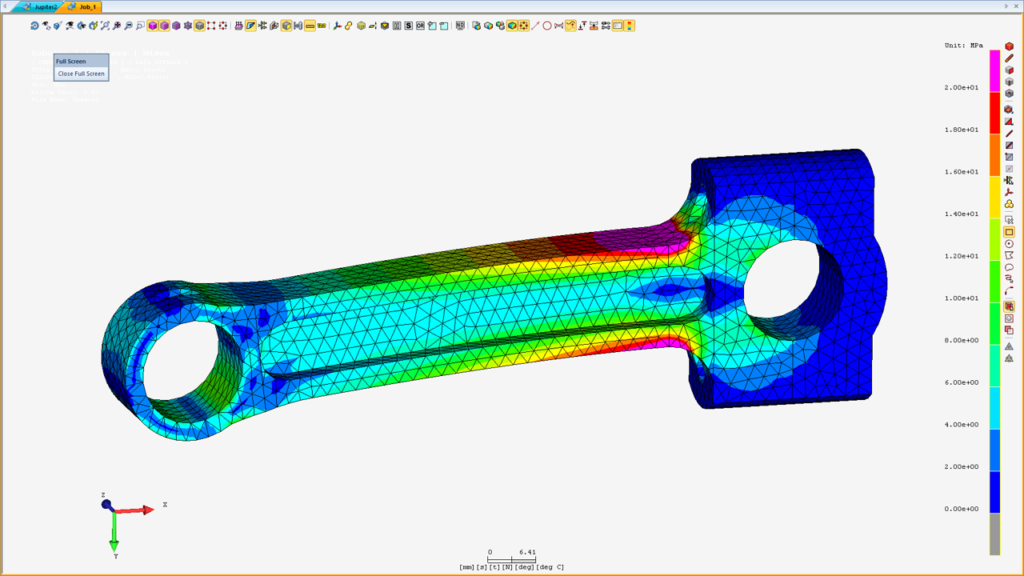

ポストプロセッサは、ソルバーで計算した結果を処理するプログラムです。数値だけでなく、仮想製品の変形を視覚的に表示したり、応力分布図を表示したりできます。つまり、ポストプロセッサによって製品を評価できるというわけです。

CAEでできること【代表的な3用途】

CAE解析ソフト導入後にできることは大まかにわけて3つあります。実際に何ができるのか詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。

設計検証

1つ目は設計検証です。

実際に導入することで機能の正確さや安全性を測ることができます。CADで形状データを作成することで試作品をバーチャルの中で作成することが可能です。そのデータを使用してCAE解析を行えば、強度や動作、安全性をチェックできます。航空機や自動車などの大型設備だけでなく、配管やネジなど小型の製品においても活用することが可能です。そのため、さまざまな業態が設計検証を実施するために導入しています。

現象の可視化

2つ目は現象の可視化です。

CAE解析ソフトを使用すれば、応力や温度など、直接目で確認することができない現象を可視化することができます。特に温度が上昇しやすい場所や力の偏りなどを視覚的に確認することができるため、製品設計を行うときに役立てられるでしょう。

寿命を予測できる

3つ目は、寿命の予測です。

製品に使われる材料の強度や疲労寿命に関するデータを保有している場合、どのぐらい使用したら壊れるのか大まかな寿命を予測することができます。これにより、製品の買い替え時期を見通すことができたり、保証期間を決める際の参考になったりするので、非常に便利なソフトウェアであるといえるでしょう。

CAEソフトの種類と選び方【比較あり】

CAE解析ソフトは3つの種類に大別することができます。それぞれの種類について詳しく解説しますので、導入を検討している人は参考にしてください。

汎用型

汎用型は、幅広い製品評価に対応することができるように設計されたソフトウェアのことです。そのため、カスタマイズ性に優れており、多くの企業が導入しやすいという特徴を持ちます。標準でさまざまな機能が搭載されており、数多くのCAEモデルをサポートすることが可能です。

オープンソース汎用型

オープンソース汎用型とは、ソフトウェアが無料で公開されている汎用型CAE解析ソフトのことです。オープンソースソフトウェアはソースコードがインターネット上に公開されており、誰でも無償でダウンロードすることができます。しかし、一般的に開発企業でない限りオープンソース汎用型を導入する企業は少ないです。また、すべてのオープンソース汎用型が自社製品に対応しているわけではありませんので注意しましょう。

機能特化型

機能特化型は、その名の通り特定の機能に特化しているCAE解析ソフトのことです。取り扱う製品によっては機能が偏っているケースが好ましい場合もあります。そのような企業から選ばれる種類といえるでしょう。

CAE解析ソフトを導入する3つのステップ

CAE解析ソフトを導入する手順は3つです。

自社に合ったCAE解析ソフトを選ぶ

CAE解析ソフトといっても種類はさまざまです。数多くの中から自社に合ったところを選択してください。まだ具体的に決まっていないという方は、『Jupiter』がおすすめです。カスタマイズ性能が高く、高速自動メッシュ作成が可能な汎用型CAE解析ソフトになります。興味がある方は下記のURLからぜひご相談ください。

国産CAEと外資系CAEの違いは?

CAEソフトを選定する際、多くの企業が悩むのが「国産にするか、外資系にするか」という点です。

それぞれに特徴がありますが、日本の製造現場やエンジニアとの相性の良さという観点では、国産CAEに分があります。

以下の比較表に、UI・カスタマイズ性・サポート体制などの違いをまとめました。

| 比較項目 | 国産CAE | 外資CAE |

|---|---|---|

| UI(操作画面) | ◎ 日本語ネイティブ。専門用語も馴染みやすい | △ 英語表記ベース。メニュー階層が複雑なものも多い |

| カスタマイズ性 | ◎ 日本企業向けに個別対応が可能。ソース連携も相談しやすい | △ ベンダー主体の仕様変更が前提。柔軟なカスタマイズは難しい |

| サポート体制 | ◎ 国内エンジニアが日本語対応。トラブル時も迅速なやりとりが可能 | △ 海外本社とのやりとりが必要。サポート窓口が英語/タイムゾーンの壁あり |

| 導入実績の傾向 | ◎ 中堅〜大手製造業まで幅広く導入。日本特有の商習慣や業界構造への理解がある | ○ グローバル大手中心に導入。多機能・先進技術に強み |

| 価格感 | ◎ 初期コスト・保守費ともに比較的リーズナブル | △ 機能は豊富だが高価格帯が多い(海外ライセンス費+保守) |

現場の設計者が自走できるか?という視点で見ると、国産のほうが導入・定着しやすい傾向があります。

外資ソフトを使いこなせる人材がいる場合は選択肢になりますが、導入時のサポートや教育負荷まで含めて検討することが重要です。

CAEソフト導入の3ステップ

▶ ステップ① 自社に合ったソフトを選ぶ

用途・業種に合った機能性/サポート体制を比較することが重要です。

例:Jupiter-Preは高速メッシュ生成が得意で、製造業全般にフィットする汎用型ソフトです。

▶ ステップ② 専門人材の確保 or 外注

社内に材料力学や有限要素法に精通したCAE技術者がいる場合は内製化が可能です。

いない場合は、受託解析サービスの活用を視野に入れるとスムーズです。

▶ ステップ③ カスタマイズ導入

扱う製品によっては、標準機能で対応できないケースも存在します。

その際は、カスタマイズ性能に優れたソフトを選定し、必要な機能を追加実装するのがおすすめです。

Jupiterシリーズは、個別要望への対応実績も豊富です。

この3ステップに沿って進めることで、導入失敗リスクを抑えながらスムーズにCAE活用を開始できます。

まとめ

今回は、CAE解析ソフトの概要やできること、導入ステップについて詳しく解説しました。実際に導入することで、設計検証ができたり、視覚的に温度や応力を確認することができたりします。しかし、材料力学や有限要素法などの知識が必要なので、CAE解析ができるエンジニアを雇用する必要がある企業も少なくないでしょう。

CAE解析ソフトには、試作品にかかるコスト削減などさまざまなメリットがあります。この機会に導入を検討して効率的な設計を実現してみてはいかがでしょうか。